○富士五湖広域行政事務組合火災調査規程

令和3年9月15日

訓令甲第4号

富士五湖広域行政事務組合火災調査規程(平成2年訓令甲第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 調査員の心得(第15条―第23条)

第3章 火災原因調査(第24条―第39条)

第4章 火災損害調査(第40条―第57条)

第5章 り災証明(第58条)

第6章 書類作成(第59条―第63条)

第7章 雑則(第64条―第66条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に定めるところにより行う火災の原因及び損害の調査(以下「調査」という。)その他必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、火災の原因(以下「原因」という。)並びに火災のために受けた損害(以下「損害」という。)を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(1) 火災とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 爆発現象とは、化学的変化による爆発の1つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱とを発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

(3) 調査員とは、調査業務に従事する消防職員をいう。

(4) 調査指導員とは、第5条の規定に基づき消防長によって指名された者をいう。

(5) 関係者とは、法第2条第4項に定める関係者(所有者・管理者又は占有者)をいう。

(6) 関係のある者とは、法第32条に定める関係のある者(関係者に限らず、およそ火災の原因又は損害について参考となる情報を提供してくれると思われるあらゆる者を指す。)をいう。

(7) 鑑定とは、火災に係る物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれに関連する現象について、科学技術的手法により必要な試験及び実験を行い、その結果をもとに火災原因の判定のための資料を得ることをいう。

(8) 鑑識とは、火災調査のため、専門的な知識、技術、経験及び機器を活用し、総合的な見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。

(9) 建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設けた事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類する施設をいう。

(10) 建物の収容物とは、柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物をいう。ただし、バルコニー、ベランダ等に置かれたものは、建物の収容物とみなす。

(11) 林野とは、森林、原野又は牧野をいう。

(12) 森林とは、木竹が集団で生育している土地及びその他の上にある木竹と、これらの土地以外で木竹の集団的な生育に供される土地をいい、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。

(13) 原野とは、自然に雑草、かん木類が生育している土地で人が利用しないものをいう。

(14) 牧野とは、主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは、敷料を採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。

(15) 車両とは、原動機を用いて陸上を移動することを目的として制作された用具で自動車、汽車、電車及び原動機付自転車をいう。

(16) 被けん引車とは、車両によってけん引される目的として制作された車及び車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。

(17) 船舶とは、独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。

(18) 航空機とは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に定めるものをいう。

(19) 製造物とは、製造物責任法(平成6年法律第85号)第2条第1項に定める製造物をいう。

(20) 欠陥とは、製造物責任法第2条第2項に定める欠陥をいう。

(21) 発火源とは、出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。

(22) 経過とは、出火に関係した現象、状況又は行為をいう。

(23) 着火物とは、発火源によって最初に着火した物をいう。

(24) 用途とは、建物、林野、車両、船舶等が占有され、又は使用されている目的をいう。

(25) 業態とは、原則として、事業所において業として行われている事業の態様をいい、教育、宗教、公務、非営利団体等の諸活動を含むものとする。

(火災の種別)

第4条 火災の種別は、次に掲げるものとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災

(2) 林野火災 森林、原野、牧野が焼損した火災

(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災

(6) その他の火災 前各号以外の火災(空地、田畑、道路、河川敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、軌道敷、電柱類等の火災)

2 火災の種別が2以上重複したときは、焼き損害額の大なるものの種別とする。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないとみとめられるときは、この限りでない。

3 前項の損害額が同額であるときは、又は算出できないときは、火元の火災種別による。

(調査指導員の編成)

第5条 調査指導員は、各所属長により推薦され、消防長によって指名された、火災調査に関する専門的な知識を有し、調査業務に精通した者で編成する。

(調査指導員の責務)

第6条 調査指導員は、調査業務を適正に推進するため、他の調査員に対し積極的に指導又は助言を行わなければならない。

(1) 調査員は、調査上必要な知識の修得に努め、調査技術の向上に努めなければならない。

(2) 調査員は、調査の経過、その他参考となるべき事項を記録しておかなければならない。

(調査の区分)

第7条 火災の調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は次の各号に掲げる事項を明らかにするために行う。

(1) 出火原因 火災発生経過及び出火箇所

(2) 延焼経過 建物の部分焼以上の火災の延焼経路、及び延焼の拡大した原因

(3) 避難状況 火災現場における避難者、要救助者の行動及び救助状況、並びに死傷者の状況

(4) 消防用設備等の活用状況 消火設備、警報設備、避難設備及び消火活動上必要な施設の使用又は作動等の状況

(5) 住宅用火災警報器の状況 設置、作動等の状況

(6) その他必要事項

3 火災損害調査は次の各号に掲げる、火災及び消火のために受けた人的及び物的損害を明らかにするために行う。

(1) 焼き損害 火災の火炎、高熱等によって焼けた、壊れた、煤けた、変質した等の損害

(2) 消火損害 火災の消火行為に付随して発生する水損、破損、汚損等の損害

(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用によって発生した損害のうち、焼き損害、消火損害以外の損害

(4) 人的損害 火災による死者及び負傷者

(火災の件数)

第8条 1件の火災とは、一つの出火点から拡大したもので、出火から鎮火に至るまでをいう。

2 飛火による火災が消防隊の現場引揚げ後に発生したときは、当該火災は別件の火災とする。

3 一つの消防対象物で、出火点が2箇所以上ある火災のうち次の各号に掲げるものは、1件の火災として取り扱うものとする。

(1) 同一人又は共謀して2人以上の者が行った連続行為による放火、又は火遊びによる火災

(2) 同一の漏電による同時出火の火災

(3) 地震、落雷等による同時出火の火災

(調査の主体)

第9条 調査の主体は、消防署長(以下「署長」という。)とする。

(調査の責任)

第10条 調査の責任は次の各号に掲げるものとする。

(1) 署長は、管轄区域内において発生した火災の調査責任を有する。ただし、運行中の車両又は、航行中の船舶の火災は、主として消火活動を行った場所を管轄する署長が、航空機の火災は、着陸場所又は墜落場所を管轄する署長が調査責任を有するものとする。

(2) 署長は、管轄区域内の火災を覚知したときは、直ちに調査を開始しなければならない。

(安全管理)

第11条 署長は、管轄区域内で発生した火災、及びその他災害の調査に関する安全管理の責任を有するものとする。

2 署長は調査の指揮者に対し、安全管理に関し、次の各号に掲げる業務を行わせなければならない。

(1) 調査活動中における安全管理及び危険要因の排除

(2) 実況見分における立会人等の事故防止措置

(3) その他の安全管理に関し必要な事項

(調査体制の確立)

第12条 消防長及び署長は、常に人員及び資機材を整備し、調査能力の向上に努め、調査体制の確立を図らなければならない。

(調査本部の設置)

第13条 消防長は、大規模火災又は社会的影響の大きい火災の発生に際し、効率的な調査を行うため必要があると認められるときは、調査本部を設置するものとする。

(調査指導員の派遣要請等)

第14条 署長は、調査のために必要があると認めるときは、消防長に対し、第3条第4号で定める調査指導員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の要請を受けた場合、調査指導員に派遣を命じ、調査に協力させるものとする。

3 消防長は、前項に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、調査指導員を派遣することができる。

第2章 調査員の心得

(調査の心得)

第15条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるものとする。

(現場保存の心得)

第16条 火災現場に当たる全ての消防職員は、消火活動、残火処理、再燃火災防止活動等に際して、現場保存に細心の注意を払わなければならない。

(現場保存区域の設定)

第17条 署長は、必要と認めたときは、現場保存区域(法第23条の2及び第28条)を設定し、現場を保存するため適切な措置を行わなければならない。

2 署長は、現場保存区域(法第23条の2及び第28条)を設定するときは、必要最小限の範囲及び期間としなければならない。

(民事不介入の原則)

第18条 調査員は、調査事務の執行に際して関係者の民事紛争等に関与してはならない。

(調査員の態度)

第19条 調査員は、調査に当たり、適正公平を旨とし、強制にわたる手段を避け、穏健妥当な方法により調査について関係者等の協力を得なければならない。

(警察関係等との協力)

第20条 調査員は、警察機関、その他の関係機関(以下「警察関係等」という。)と緊密な連絡を保ち、相互に協力して調査に当たらなければならない。

(秘密の保持)

第21条 調査員は、関係者の人権と名誉を尊重し、調査によって知り得た事項を、みだりに他に漏らしてはならない。

(立入検査)

第22条 調査員は、法第34条により関係のある場所等に立ち入るときは、法第4条第2項の定めによる証票を携行し、関係者等から請求があるときにはこれを示さなければならない。

(関係者等の承諾)

第23条 調査員は、調査を実施するときは、原則として関係者等の承諾を得て行うものとする。

第3章 火災原因調査

(調査の原則)

第24条 火災原因調査は火災報告取扱要領(平成6年4月21日付け消防防災第100号消防庁長官。以下「取扱要領」という。)に基づき行うものとし、調査員は常に事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく、科学的な方法及び合理的な判断によって事実の立証に努めなければならない。

(資料の収集)

第25条 調査員は、火災の状況を観察し、現場附近のものについて調査上必要な情報及び資料を収集しなければならない。

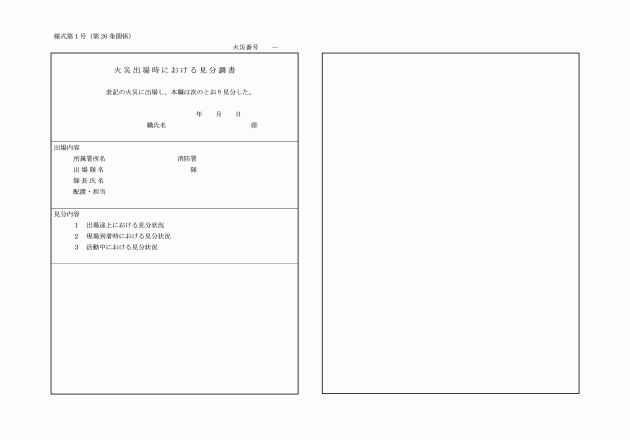

(火災出場時における見分)

第26条 調査員及び出場した隊員等は出場途上、火災現場到着時及び火災防ぎょ活動中の状況を、十分に見分しておかなければならない。

2 調査員等は、見分を行い把握した事項を、火災出場時における見分調書(様式第1号)に記載し作成するものとする。

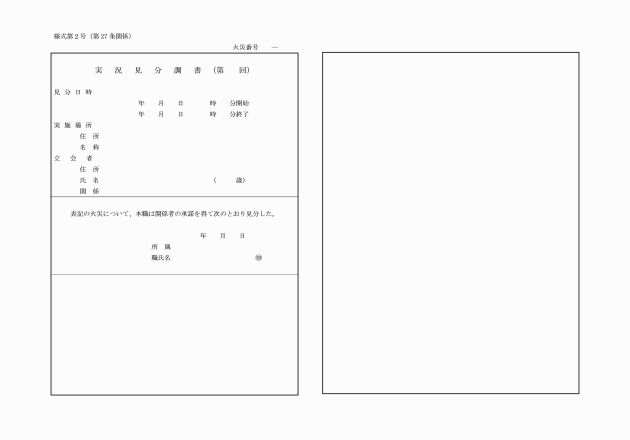

(実況見分)

第27条 調査員は、関係者の立会いを得て、現場その他関係のある場所及び物件について詳細に見分するときは、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 火災現場全般について詳細に見分を行い、調査のため必要な資料の発見及び入手に努めなければならない。

(2) 火災の原因、損害、その他必要な事項を明らかにする見分でなければならない。

(3) 関係者等を立ち会わせて、実施しなければならない。ただし、関係者等の所在が不明等で立ち会えない場合はこの限りでない。

2 実況見分を実施した調査員は、実況見分調書(様式第2号)を作成するものとする。

(1) 作成した書類が2枚以上にわたる場合は、作成者により割印するものとする。

(2) 前号の規定は、この規程において準用する。

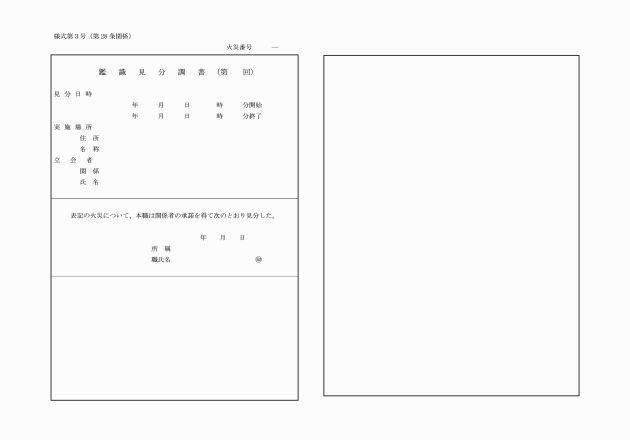

(鑑識見分)

第28条 消防長又は署長は、火災調査のため必要と認めるときは、調査員に調査資料の鑑識及び実験(以下「鑑識等」という。)を行わせなければならない。

2 調査員は調査資料の鑑識等を行ったときは、鑑識見分調書(様式第3号)を作成するものとする。

(写真の撮影等)

第29条 調査員は、調査内容を明らかにするため、り災物件及び周囲の状況について写真の撮影及び図面の作成を行わなければならない。

(質問等)

第30条 質問を行うに当たっては、強制的手段を避けるとともに場所及び時期などを考慮し、調査上必要な事項を質問して、火災状況の把握に努めなければならない。

(少年等)

第31条 少年(18歳未満の者をいう。以下同じ)は実況見分の立会人としてはならない。

2 少年又は精神に障害があると認められる者若しくはろうあ者に対して質問する場合は、立会人をおいて行うものとする。

(1) 保護者・保護司・教師等の同意、又は同伴が得られた場合

(2) 年齢、心情、その他諸般の事情を考慮して支障がないと認められる場合

(質問時の留意事項)

第32条 調査員等は、質問を録取するときは次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 任意の供述を得られるよう、場所及び時間を考慮しなければならない。

(2) 直接経験した事実の供述を得ることを原則とし、供述を誘導してはならない。

(3) 伝聞にわたる供述で調査上必要と認める内容については、その事実を直接経験した者に質問して供述を得るようにしなければならない。

(供述の変化)

第33条 質問を行うに当たっては、特に供述の変化に注意し、これを端緒として更に質問を行うよう努めなければならない。

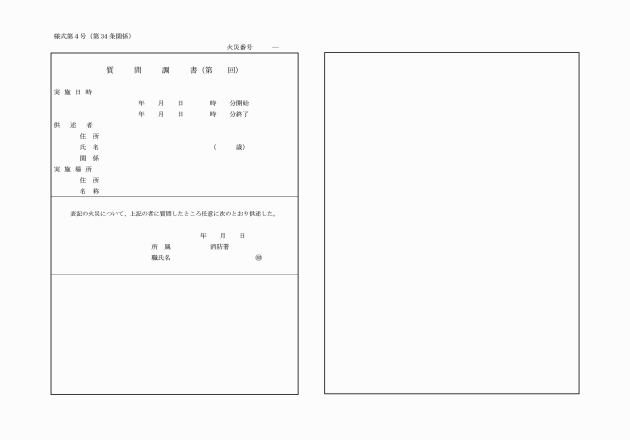

(質問調書)

第34条 質問により知り得た事項は、質問調書(様式第4号)に記載し作成するものとする。

2 前項による質問は、被質問者に閲覧させ、読み聞かせて誤りのないことを確かめさせ、誤りのない旨申し立てたときは、これに署名、押印を求めておかなければならない。ただし、これを拒んだ場合はこの限りでない。

3 被質問者が調書の内容について増減変更を申し立てたときは、その供述を調書に記載しておかなければならない。

(照会)

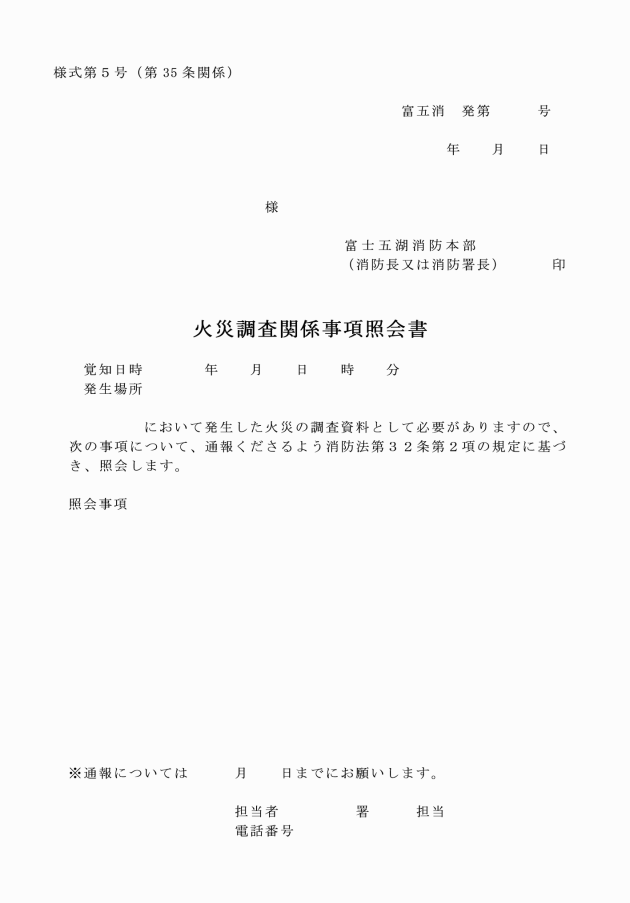

第35条 消防長又は署長は、法第32条第2項の規定により関係のある官公署に対し必要事項を照会する場合は、火災調査関係事項照会書(様式第5号)により行うものとする。

(資料の提出)

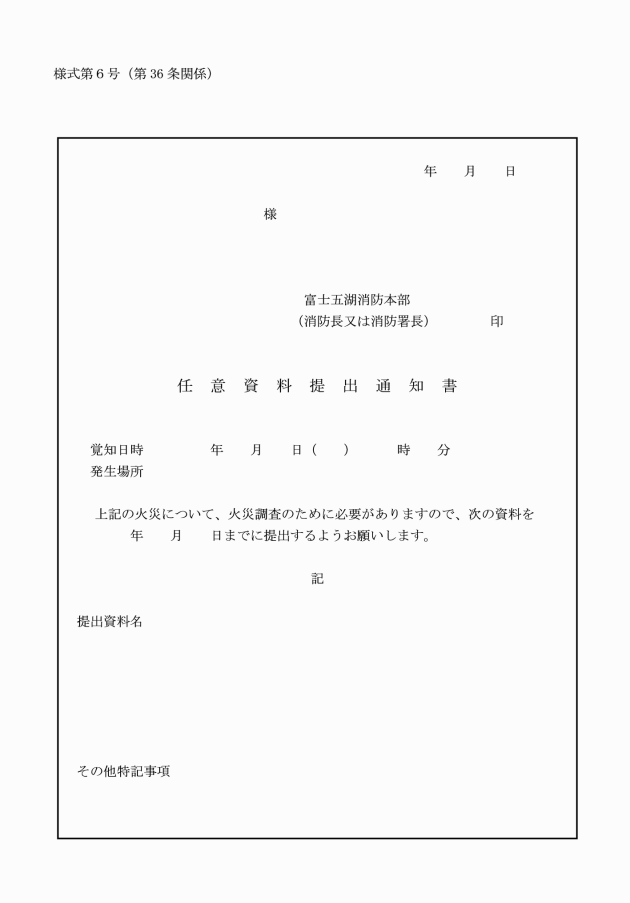

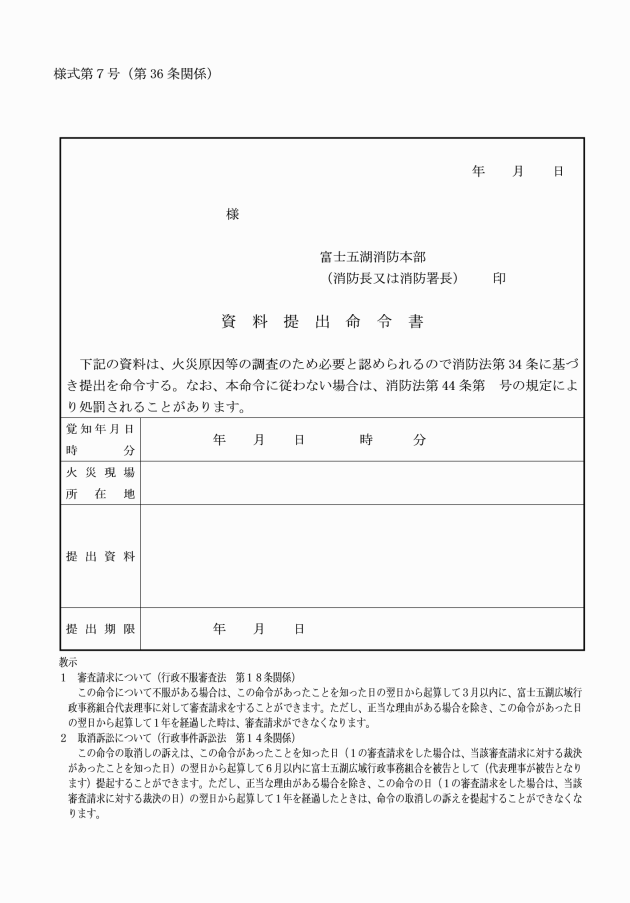

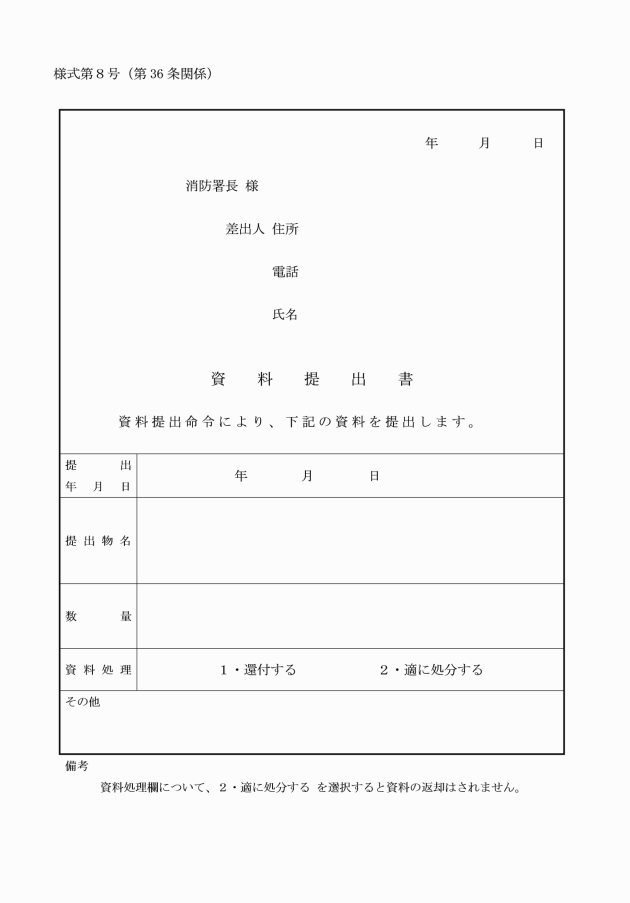

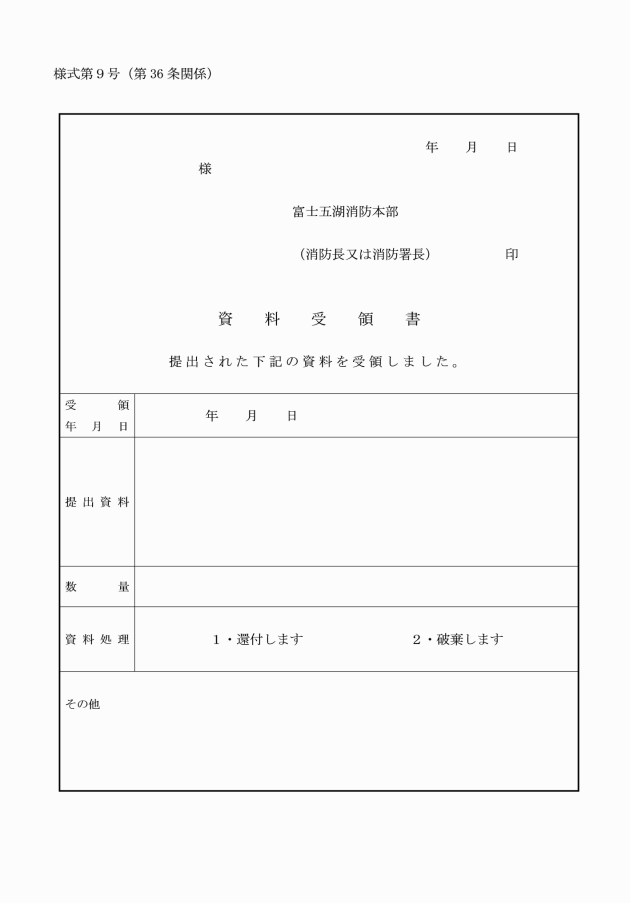

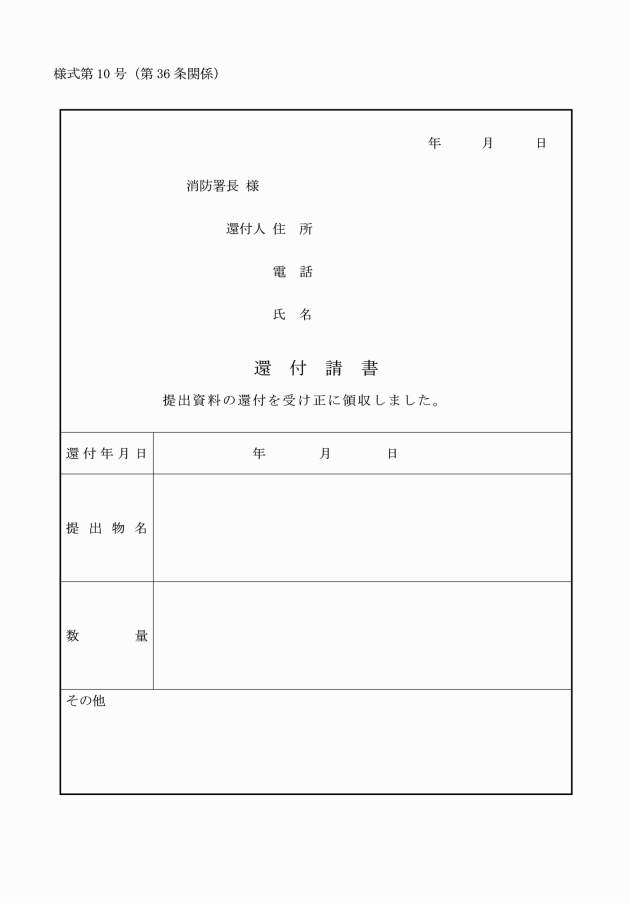

第36条 消防長又は署長は、調査を行うに当たって、必要と認められるものは、関係のある者に任意に提出を求め、これを任意資料提出通知書(様式第6号)により通知し、これを資料としなければならない。

(鑑定)

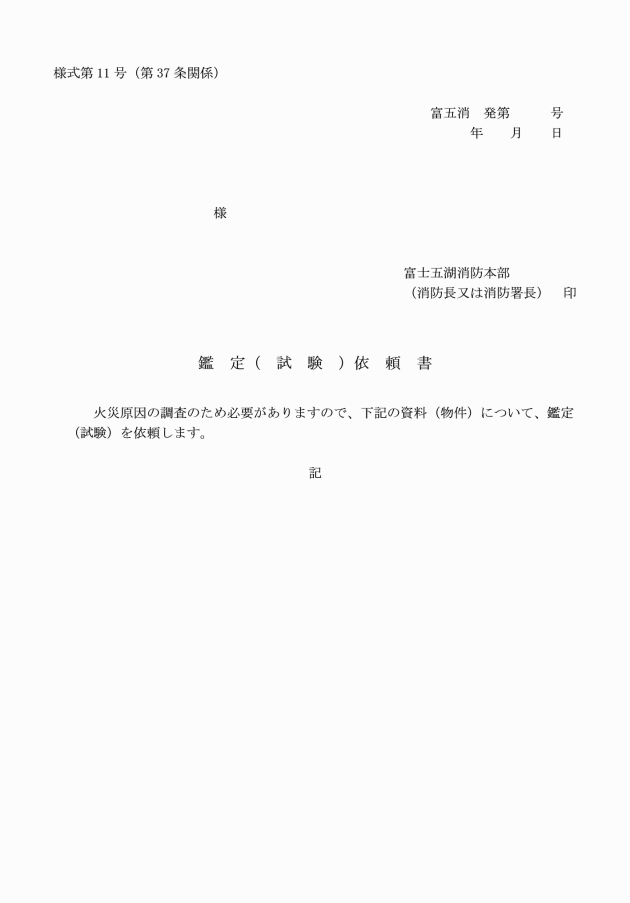

第37条 消防長又は署長は、保管した資料について鑑定の必要と認める場合は、鑑定(試験)依頼書(様式第11号)により研究機関等に依頼することができる。

(原因決定の区分)

第38条 出火原因の決定は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 断定 実況見分調書等の調査書類及び収集した資料を総合することにより全く疑う余地がなく極めて具体的かつ科学的にその原因が決定され、少しの推理も必要としないものをいう。

(2) 判定 実況見分調書等の調査書類及び収集した資料のみでは、具体的かつ科学的にその原因を断定することはできないが、多少の推理を加えることにより疑う余地を残さないものをいう。

(3) 推定 実況見分調書等の調査書類及び収集した資料によっては、その原因を直接判定することはできないが、当該資料を基礎として専門的立場から多少の推理を加えることにより、合理的にその原因を推定できるものをいう。

(4) 不明 原因を決定するに足り得る内容の実況見分調書等の調査書類、及び収集した資料が極めて少なく、これに推理を加えてもその原因を合理的に推定できないものをいう。

(火災原因の判定)

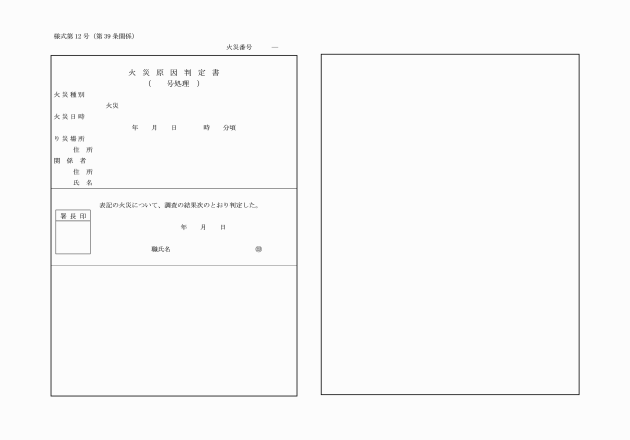

第39条 調査員は、現場見分、関係者の供述、提出資料、鑑定結果等を総合検討して科学的検討、理論的考察を加え、火災の原因を判定しなければならない。また、判定したときは、火災原因判定書(様式第12号)を作成し、判定に至った経緯及び結果を系統的かつ明細に記載しなければならない。

2 火災原因判定書の区分は、第59条に従い、書類を作成しなければならない。

第4章 火災損害調査

(火災損害の定義)

第40条 火災損害とは、火災によって受けた直接的な損害をいう。ただし、消火のために要した経費、焼跡整理費、り災のための休業による損失等の間接的な損害を除く。

(損害調査の対象)

第41条 損害調査は、火災(爆発を含む)及び消火のために受けた生命、身体の被害及び財産の損害について行うものとし、「取扱要領」に基づき、必要な資料等を用いて調査するものとする。

(り災物件の調査)

第42条 調査員は、火災(爆発を含む)により焼損、破損、水損及び汚損した物等(以下「り災物件」という。)を調査し、正確な損害の把握に努めなければならない。

(死者及び負傷者の調査)

第43条 調査員は、火災に起因して死者及び負傷者が発生したときは、その状況を調査しなければならない。

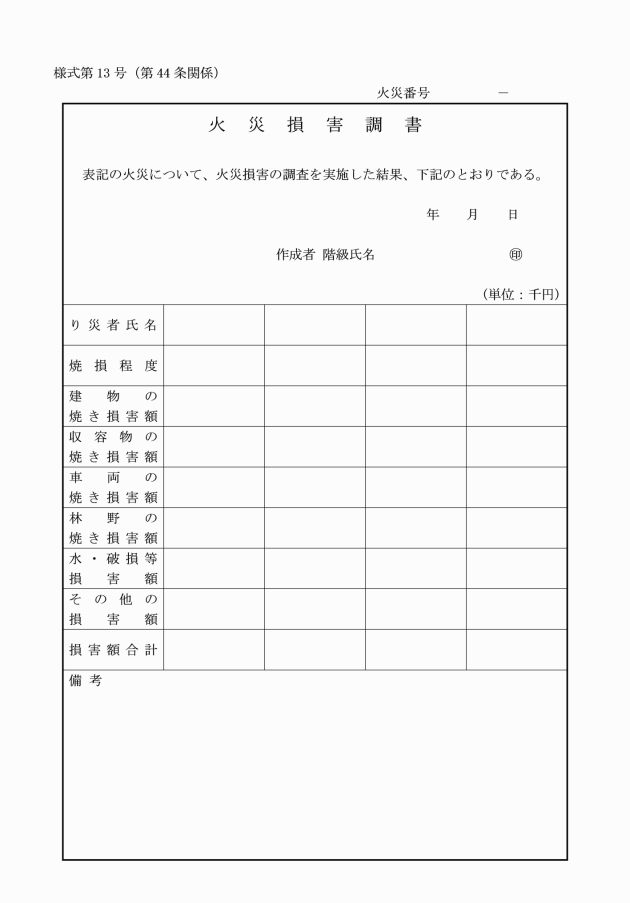

(1) 火災調査書(様式第13号)

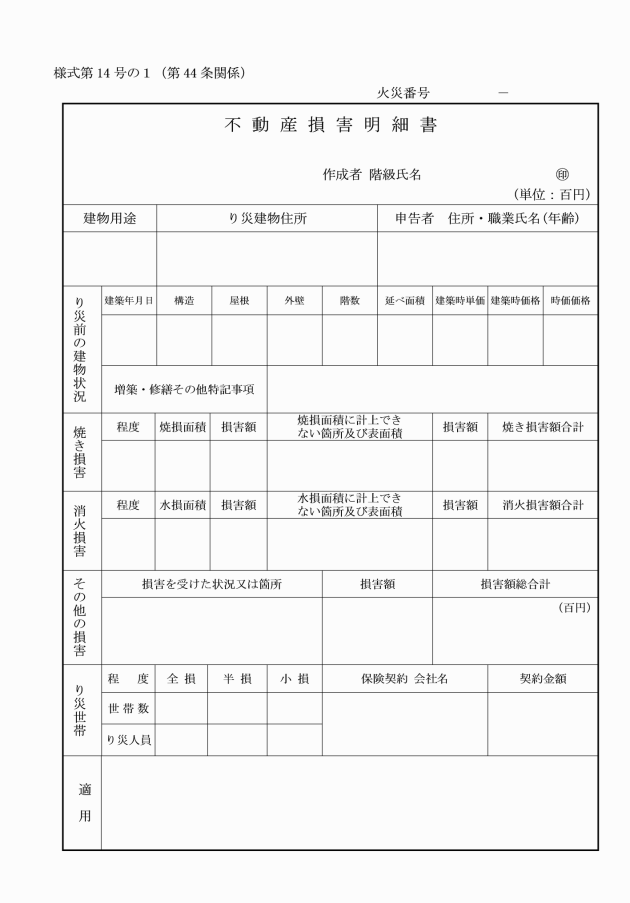

(2) 不動産損害明細書(様式第14号の1)

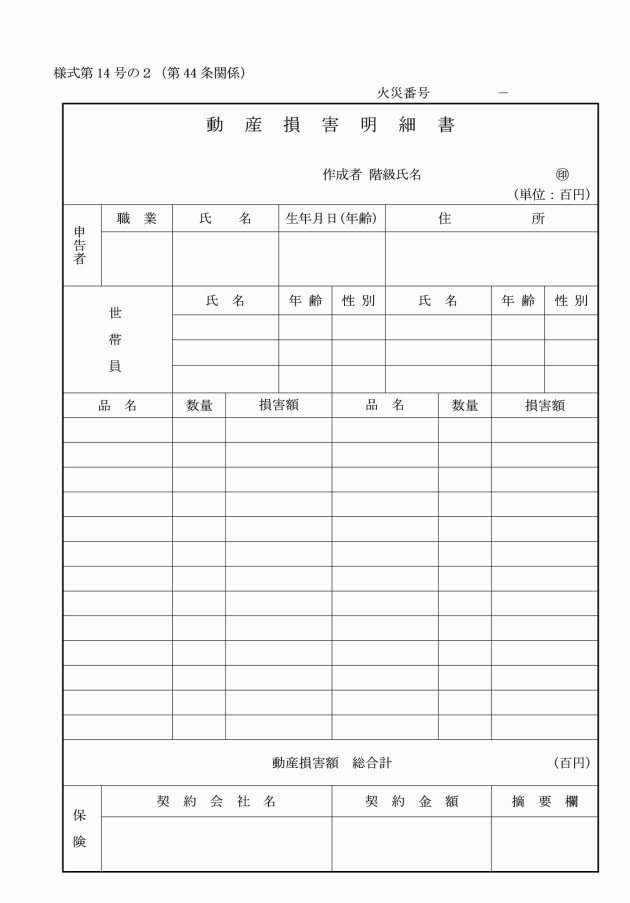

(3) 動産損害明細書(様式第14号の2)

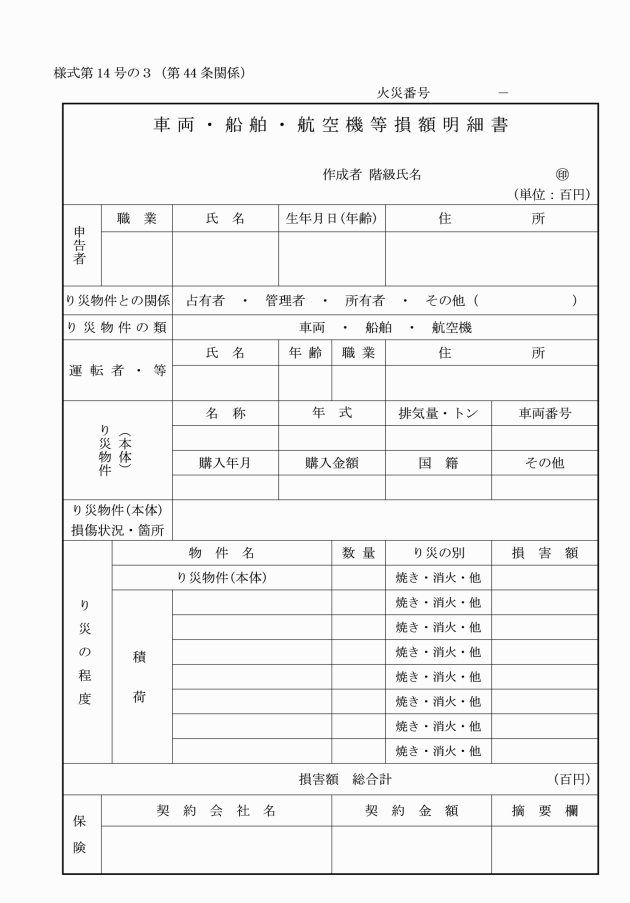

(4) 車両・船舶・航空機等損害明細書(様式第14号の3)

(り災申告)

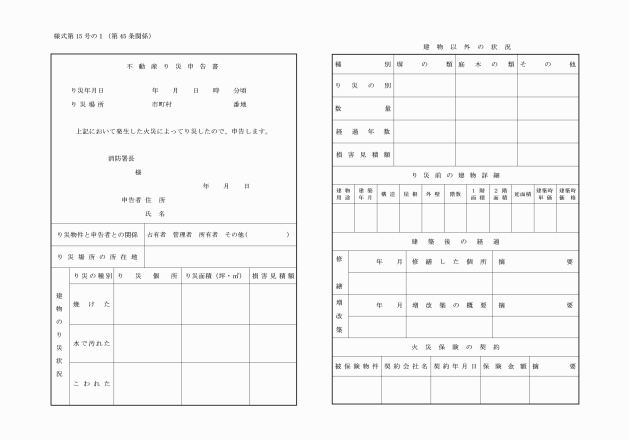

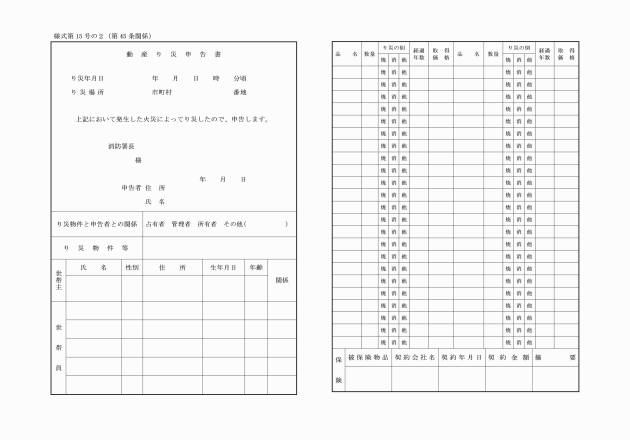

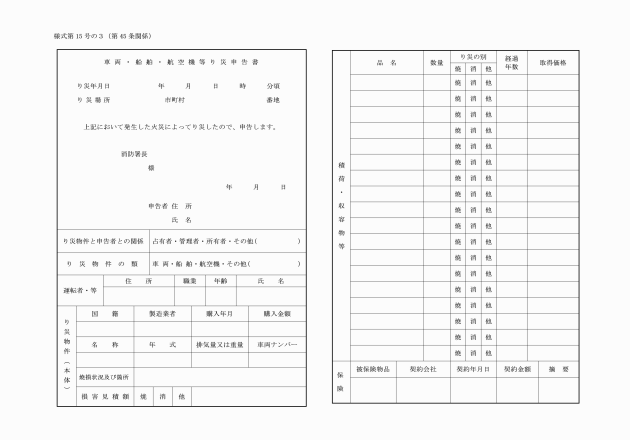

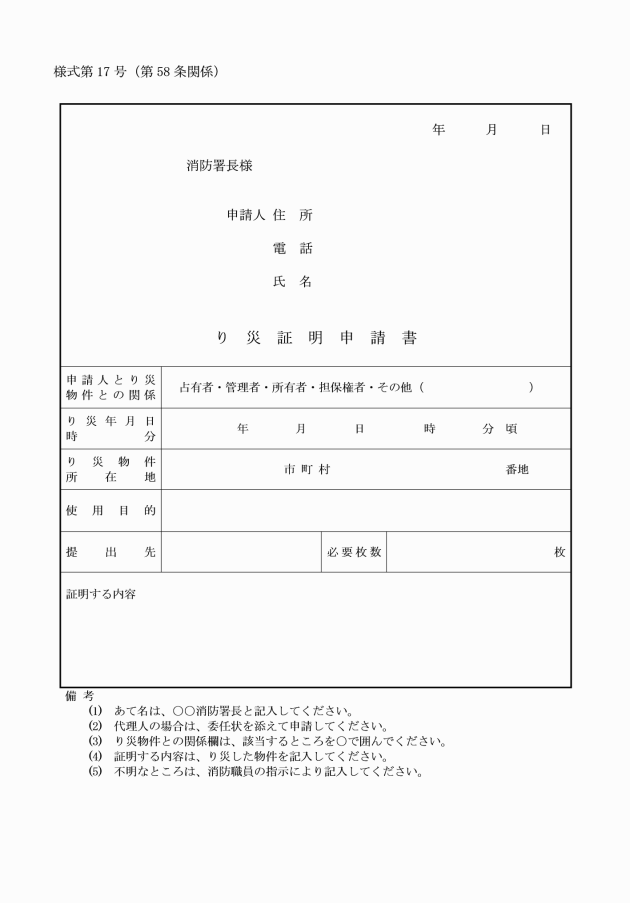

第45条 消防長又は署長は調査上必要と認める場合は、り災した消防対象物の関係者に、次の各号に掲げるり災申告書の提出を求めるものとする。

(1) 不動産り災申告書(様式第15号の1)

(2) 動産り災申告書(様式第15号の2)

(3) 車両・船舶・航空機等り災申告書(様式第15号の3)

2 前項によるり災申告書を受理したときは、厳密に調査し、申告内容に不審のある場合は申告者に質問してこれを正さなければならない。

(焼損の程度の区分)

第46条 建物の焼損の程度は、次の各号に掲げるものとする。ただし、建物全体で評価額が均等と思われる場合は、評価額を焼損面積と読み替える事ができるものとする。

(1) 全焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの、又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えても再使用できないものをいう。

(2) 半焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので、全焼に該当しないものをいう。

(3) 部分焼 建物の焼き損害額が火災前の建物評価額の20パーセント未満のもので、ぼやに該当しないものをいう。

(4) ぼや 建物の焼き損害額が火災前の建物評価額の10パーセント未満であって、焼損床面積が1平方メートル未満のもの。又は建物の焼き損害額が火災前の評価額の10パーセント未満であって、焼損表面積が1平方メートル未満のもの。又は収容物のみを焼損したものをいう。

(5) その他 車両、船舶及び航空機等の焼損の程度は前各号に準ずるものとする。

(建物の構造区分)

第47条 建物構造区分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 木造建築物 柱及びはりが主として木造のものいい、防火構造のものを除く。

(2) 防火構造建築物 屋根、外壁及び軒裏が建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第8号に定める構造のものをいう。

(3) 準耐火建築物(木造) 建築基準法第2条第9号の3に定める構造のもののうち、柱及びはりが主として木造のものをいう。ただし、同号ロに定める構造のもののうち、柱及びはりの一部が木造のものを除く。

(4) 準耐火建築物(非木造) 建築基準法第2条第9号の3に定める構造のもののうち、準耐火建築物(木造)以外のものをいう。

(5) 耐火建築物 建築基準法第2条第9号の2に定めるものをいう。

(6) その他の建築物 前各号に該当しないものをいう。

(階数の算定)

第48条 建物の階数の算定は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第8号に定めるところによるものとする。

(焼損面積)

第49条 建物の焼損面積の算定は次の各号に掲げるものとする。

(1) 焼損床面積 建物の焼損が立体的に及んだ場合、焼損したことによって機能が失われた部分を水平投影面積で算定するものとする。

(2) 焼損表面積 建物の焼損が部分的及び前号に該当しないもので、その面積の合計で算定するものとする。

(棟数等の算定)

第50条 建物の棟数算定は次の各号に掲げるものとする。

(1) 焼損した建物の棟数は、独立した1つの建物を1棟として算定するものとする。

(2) 車両等は車体ごとに1として算定するものとする。

(世帯数の算定)

第51条 一般世帯又は施設等の世帯については、国勢調査の例に準じてり災世帯数を算出する。ただし、共同住宅の共用部分のみり災した場合は、り災世帯数を計上しない。

(世帯のり災程度)

第52条 世帯のり災程度の区分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 全損 建物(収容物を含む。以下この条において同じ。)の火災損害額(以下「損害額」という。)が、り災前の建物の評価額の70パーセント以上のものをいう。

(2) 半損 建物の損害額が、り災前の建物の評価額の20パーセント以上で、全損に該当しないものをいう。

(3) 小損 建物の損害額が、り災前の建物の評価額の20パーセント未満のものをいう。

(損害額の算出方法)

第53条 損害額は、り災時における時価によるものとする。

2 損害額は千円単位とし、千円未満の端数金額がある時は、これを四捨五入する。

(損害額の決定)

第54条 損害額は、調査により把握した、り災物件及び損害明細書を総合的に検討し、決定しなければならない。

(死傷者)

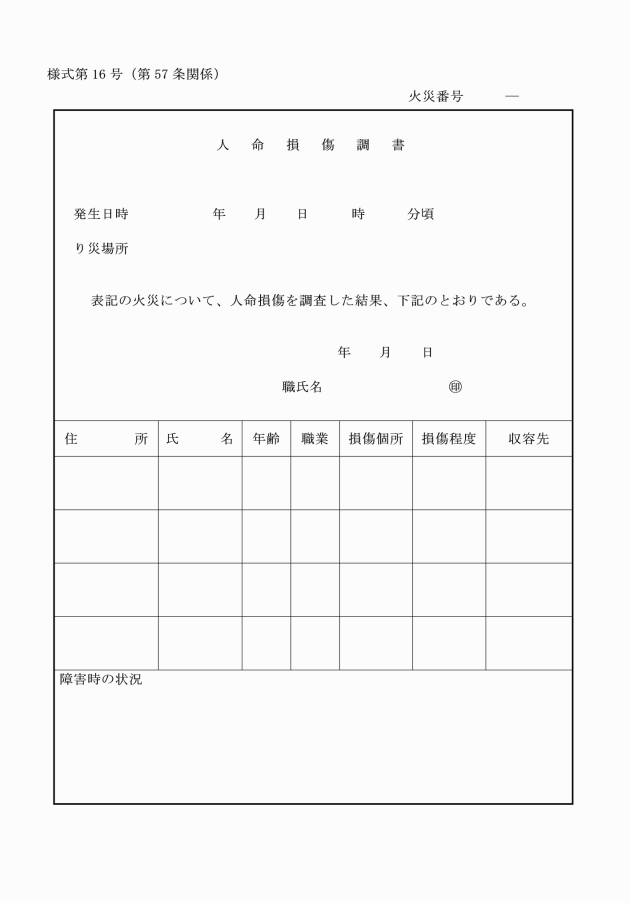

第55条 火災による死者及び負傷者は次の各号に掲げるものとする。

(1) 火災現場において、火災に直接起因して死亡した者(病死者を除く。以下同じ。)又は負傷した者とする。ただし、消防吏員、消防団員及び消防活動に関係ある者については、火災を覚知したときから現場を引き揚げるときまでの間に死亡した者又は負傷した者とする。

(2) 前号の負傷者が、その負傷が直接の原因で48時間以内に死亡したときは、火災による死者とみなす。

(3) 火災による負傷者のうち、48時間を超えて30日以内に死亡した場合は、30日死者(統計上の参考値)とする。

(負傷の程度)

第56条 火災による負傷の程度は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 重症 傷病の程度が3週間以上の入院加療を必要とするものをいう。

(2) 中等症 傷病の程度が重症又は軽症以外のものをいう。

(3) 軽症 傷病の程度が入院加療を必要としないものをいう。

(死者及び負傷者の調査)

第57条 調査員は、火災に起因して死者及び負傷者が発生したときは、その状況を調査し、人命損傷調書(様式第16号)に記載しなければならない。

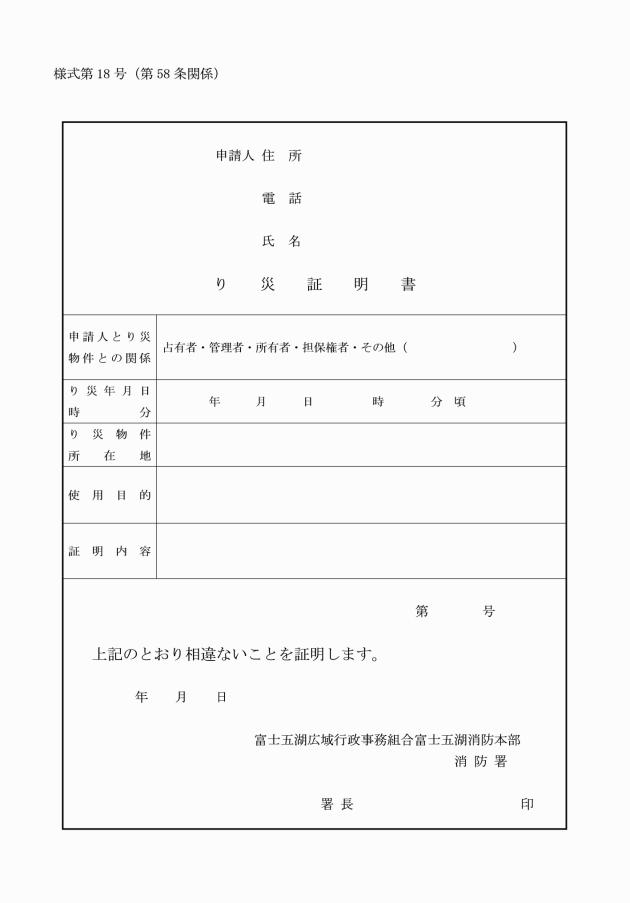

第5章 り災証明

第6章 書類作成

(調査書類の作成区分)

第59条 調査書類の作成区分は、焼損の規模、社会的影響等を勘案し次の各号に掲げるものとする。

(1) 1号処理 次のいずれかに該当する火災

ア 焼損床面積が30平方メートル以上の建物火災

イ 死者(自損行為による死者を除く。)の発生した火災

(2) 2号処理 1号及び3号処理以外の火災

(3) 3号処理 次のいずれにも該当する火災

イ 損害額が計上されない火災

2 前項各号の区分により難い場合は、署長により区分するものとする。

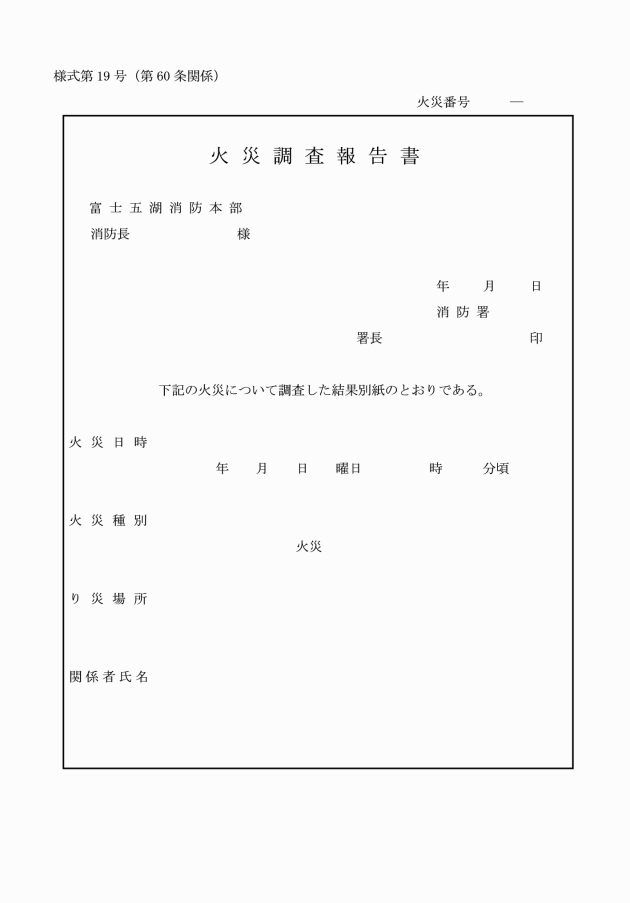

(調査書類の報告)

第60条 調査員は、火災を覚知した日から起算して、次の各号に掲げる日までに調査書類を作成し、署長に報告しなければならない。

(1) 1号処理にあっては90日以内

(2) 2号処理にあっては60日以内

(3) 3号処理にあっては15日以内

2 署長は、調査員の調査結果を確認し、火災調査報告書(様式第19号)を作成し、これを表紙とし、総括した報告を消防長にしなければならない。

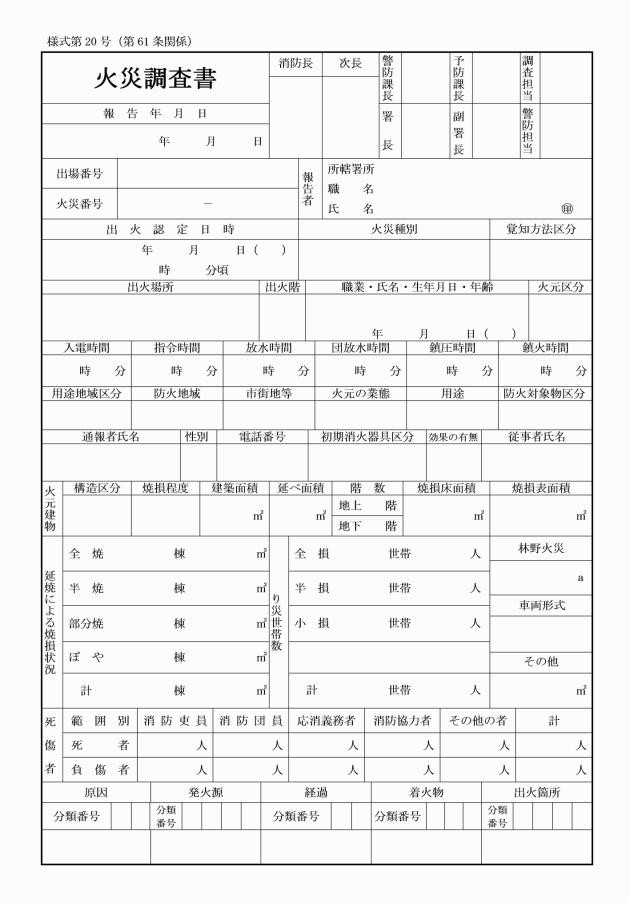

(火災調査書)

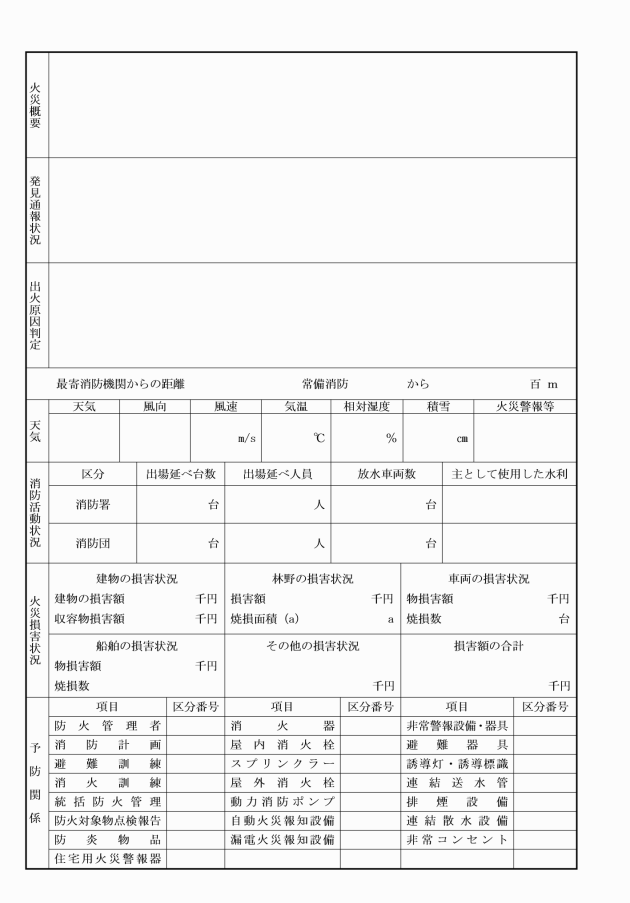

第61条 調査員は、火災調査結果を火災調査書(様式第20号)に作成し、署長に報告しなければならない。

(整理編綴)

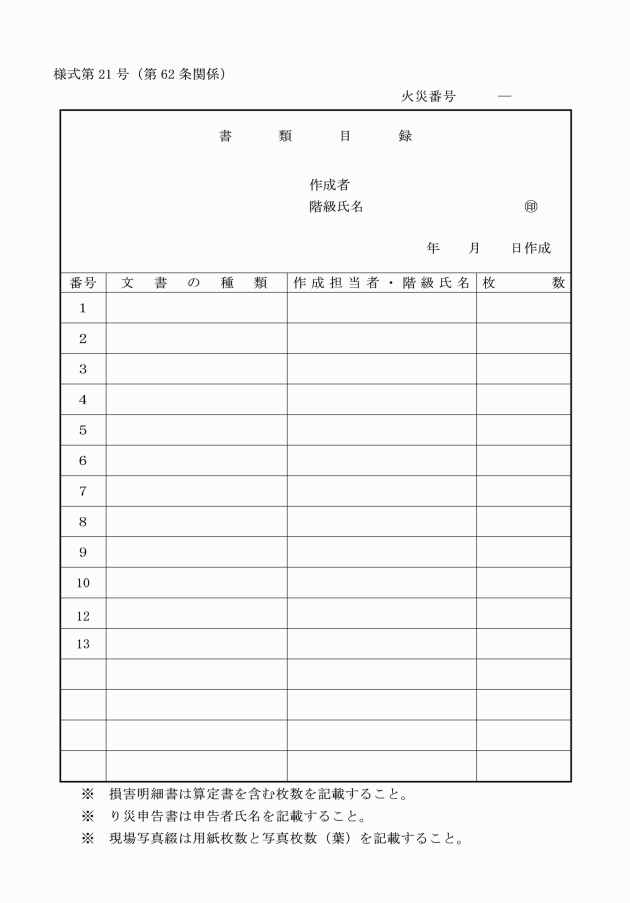

第62条 この規程により作成した調査書類は、書類目録(様式第21号)に記載し整理編綴しなければならない。

2 調査書類の編綴は次の各号に掲げるものとする。

(1) 火災調査報告書(様式第19号)

(2) 書類目録(様式第21号)

(3) 火災調査書(様式第20号)

(4) 火災出場時における見分調書(様式第1号)

(5) 実況見分調書(様式第2号)

(6) 鑑識見分調書(様式第3号)

(7) 現場図面

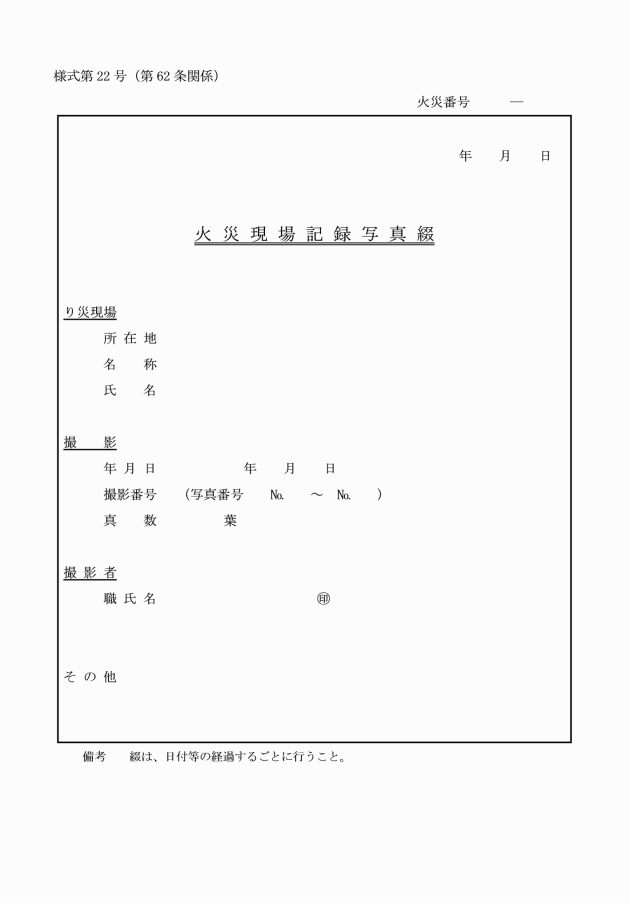

(8) 火災現場記録写真綴(様式第22号)

(9) 質問調書(様式第4号)

(10) 火災原因判定書(様式第12号)

(11) 火災損害調書(様式第13号)

(12) 損害明細書(様式第14号の1~3)

(13) 人命損傷調書(様式第16号)

(14) り災申告書(様式第15号の1~3)

3 署長は、前項の調査書類のうち別に定める基準により必要としない書類は、省略することができる。

(報告の遅延)

第63条 署長は、第60条の報告期日に報告できず遅延する場合は、消防長に報告しなければならない。

第7章 雑則

(違反の処理)

第64条 調査員は、り災物件が消防関係法令等に違反し、又はその疑いがあると認めたときは、速やかに、署長に報告しなければならない。

(準用)

第65条 爆発、その他の災害による調査は、この規程を準用する。

(委任)

第66条 この規程に定めるもののほか、火災の原因及び損害の調査に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

この訓令甲は、公布の日から施行する。